伽馬數據:近半數未成年人為了解壓與社交玩游戲

近日,《2023中國游戲產業未成年人保護進展報告》(以下簡稱“報告”)于中國游戲產業年會正式發布,報告顯示,未成年人游戲時長與消費意愿均保持降低趨勢,游戲行業在未成年人保護工作上已取得一定成效。未成年人保護是一項系統性工程,在持續加強游戲防沉迷體系外,也要關注游戲沉迷的誘因,以從根本上解決游戲沉迷問題。報告數據顯示,緩解壓力和滿足社交需求是未成年學生喜歡玩游戲的主要原因。

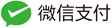

解壓需求方面,在調研過程中發現,部分家長對未成年人壓力缺乏正確認知,往往認為孩子不會面臨壓力問題,或認為孩子面臨的壓力不是問題。但人民日報健康客戶端、健康時報、抑郁癥研究所等共同發布的《2022國民抑郁癥藍皮書》中顯示,我國抑郁癥患者中,18歲以下的抑郁癥患者占抑郁癥患者總人數的30.28%,青少年抑郁癥患病率已達15%~20%。對青少年抑郁癥患者而言,家庭環境是使其陷入抑郁的首要因素,其次為學業壓力。正視孩子壓力,通過調整期望、豐富娛樂生活、減少負面情緒輸出等方式,主動參與孩子的壓力調節,將有助于避免孩子依賴電子游戲。

另一方面,未成年人的社交需求同樣也具備解壓屬性。在與線下朋友交往時,游戲提供了朋友間的共同話題,有助于豐富朋友間娛樂活動,同時在同一款游戲內也更容易找到志趣相投的網友。網絡社交圈與線下生活圈較為獨立,因此對于內心積壓的負面情緒或事件,人們更傾向于向網友傾訴,也因此網絡交友是緩解內心深處壓力的重要途徑。但網絡交友同樣也是一把雙刃劍,網友可以對孩子的傾訴進行的開解引導可能是正向的也可能是負面的。如何與孩子建立信任關系,在保障孩子隱私的前提下,協助孩子辨別網友素質,是家長需要考慮的問題。

中國游戲產業首席分析師王旭表示,僅從未成年人對游戲的這兩項主要需求來看,大部分娛樂活動理論上均能滿足未成年人需求,不該局限于電子游戲,但從實際情況出發,未成年人娛樂活動的可選項或許并不多。

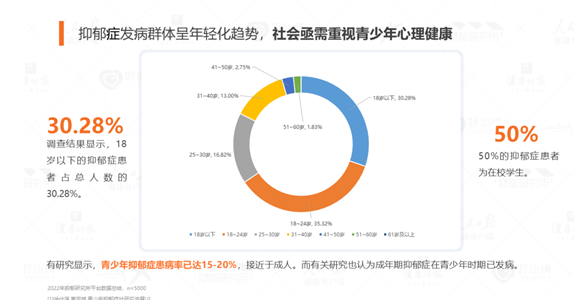

調研數據顯示,除游戲外,未成年人對“聽音樂”的偏好最為顯著,其次為“畫畫”“看網絡視頻”“旅游”“球類運動”“看動漫”等。其中“聽音樂”的社交屬性較弱;“畫畫”偏好隨著年齡的增長會自然消退;“球類運動”“戶外活動”需要外出尋找場地,并且一般要與朋友協調時間;“旅游”則需要家長擁有假期時間與經濟基礎,難以成為經常性娛樂活動。

總體來看,未成年人娛樂活動會受到時間、空間、家長精力、經濟條件等多重因素限制,相比之下,電子游戲、網絡視頻這類網絡活動不受上述大部分因素限制,并且可以同時滿足未成年人解壓與社交需求的娛樂活動,自然成為部分未成年人的重要選擇。

王旭認為,未成年人偏好電子游戲的原因復雜多樣,但從根本上來說,當前未成年人對電子游戲的偏好,是部分未成年人的線下娛樂受限后,逐步向線上轉移的結果。

為了未成年人的健康成長,在正視并緩解未成年人壓力的基礎上,也要豐富未成年人娛樂生活的選擇,優化線下活動與網絡活動的權重,不要讓網絡成為未成年人娛樂的唯一選擇。

隨便看看:

相關推薦:

網友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件